Sammeln als koloniale Praxis in den preußischen Schlössern

Objektbiographien der brandenburgisch-preußischen Kunstkammer des 17. und 18. Jahrhunderts

Sammeln als koloniale Praxis in den preußischen Schlössern und das Prinzip der Kunstkammer

Die enge Verbindung zwischen der Geschichte der preußischen Schlösser und Gärten und der Kolonialgeschichte Brandenburgs, Preußens und Deutschlands wird in den Schlössern bis heute sichtbar. Diese historischen Beziehungen werden durch individuelle Lebensgeschichten und Ausstellungsstücke veranschaulicht und werfen Licht auf die kolonialen Praktiken des 17. und 18. Jahrhunderts.

Eine Kunstkammer ist ein historisches Konzept für eine Sammlung von Kunstwerken, wissenschaftlichen Objekten, Kuriositäten, historischen Artefakten und anderen seltenen oder wertvollen Gegenständen. Diese Sammlungen waren in der Regel im Besitz von Herrschern, Adligen, Gelehrten oder wohlhabenden Privatpersonen und dienten verschiedenen Zwecken.

Das Sammeln in den Kunstkammern wurde durch den Anspruch weltlicher Macht motiviert. Dabei sollte der Makrokosmos, also die Welt als Ganzes, im Mikrokosmos der Kunstkammer gesammelt und besessen werden. Dies macht die Kunstkammern zu Spiegeln der weltlichen Macht ihrer Besitzer. Die Handelsexpeditionen der europäischen Großmächte hatten das Ziel, außereuropäische Waren zu erlangen. Kurfürst Friedrich Wilhelm gründete im Jahr 1682 die Brandenburgisch-Afrikanische Compagnie, um direkten Zugang zu diesen Materialien zu erhalten. Diese Gesellschaft war bereits zu dieser Zeit am transatlantischen Versklavungshandel beteiligt. Diese historische Verbindung zum Kolonialismus steht in direktem Zusammenhang mit der Praxis des Sammelns außereuropäischer Objekte. Viele der Materialien der im 17. und 18. Jahrhundert in der brandenburgisch-preußischen Kunstkammer existierenden Objekte zeigen Verbindungen zum Kolonialismus oder waren sogar im Versklavungshandel eingesetzt worden.

Seit dem 16. Jahrhundert entwickelten sich ähnliche Strategien zur Ordnung und Inszenierung von Objekten in der Kunstkammer und in der staatlichen Verwaltung. Die Sammlungen in Kunstkammern spiegelten nicht nur Repräsentationsansprüche von Monarchen wider, sondern waren auch ein integraler Bestandteil der politischen Landschaft. Die Objekte in den Sammlungen ermöglichten es, Bedeutung und Funktion neu zu interpretieren.

Sie hatten eine gewisse politische Wirkung. Praktiken wie das Ordnen, Präsentieren, Verschenken und Tauschen von Objekten in der Kunstkammer wurden also nicht nur im Hinblick auf Ästhetik und wissenschaftliches bzw. kulturelles Interesse, sondern auch auf ihre politisch-ökonomische Funktionen betrachtet.

Die politische Zielsetzung in Brandenburg-Preußen bestand in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts darin, die verstreuten Territorien unter dem preußischen Namen zu vereinen und eine souveräne Position im Mächteverhältnis im Reich zu erlangen. Dies führte zur Annahme des Königstitels durch Friedrich III./I. im Jahr 1701. Dieses Streben nach der Königswürde war vor allem durch politische Überlegungen und die Konkurrenz mit anderen Mächten im Reich motiviert.

Die Kunstkammer als ein Ort des Sammelns und der Präsentation von Objekten war also eng mit politischer Macht und den politischen Entwicklungen ihrer Zeit verbunden.

Die Brandenburgisch-Afrikanische Compagnie (auch Brandenburgisch-Afrikanische Handelskompanie) war eine Handelsgesellschaft, die im 17. Jahrhundert in Brandenburg-Preußen gegründet wurde. Diese Gesellschaft hatte das Ziel, am transatlantischen Handel und insbesondere am sogenannten Dreieckshandel teilzunehmen, der den Austausch von Waren zwischen Europa, Afrika und Amerika umfasste.

Die Gründung der Brandenburgisch-Afrikanischen Compagnie erfolgte im Jahr 1682 unter der Schirmherrschaft des brandenburgischen Kurfürsten Friedrich Wilhelm. Ihr Hauptziel war es, direkten Zugang zu den reichen Handelsmöglichkeiten in Afrika zu erhalten, insbesondere zu den Gewinnen aus dem Sklavenhandel und dem Handel mit exotischen Rohstoffen und Gütern.

Die Compagnie beteiligte sich aktiv am transatlantischen Sklavenhandel und importierte Sklaven aus Afrika in die amerikanischen Kolonien, hauptsächlich nach Surinam, einem damaligen niederländischen Kolonialgebiet in Südamerika. Diese Sklaven wurden auf Plantagen zur Arbeit gezwungen.

Die Brandenburgisch-Afrikanische Compagnie war ein Beispiel für die Beteiligung europäischer Nationen am Sklavenhandel und am kolonialen Expansionismus in dieser Zeit. Obwohl sie nicht so umfangreich wie einige der größeren europäischen Kolonialmächte war, zeigt ihre Geschichte dennoch die Verstrickung Brandenburg-Preußens in die koloniale Praxis des 17. Jahrhunderts und ihre Bemühungen, wirtschaftlichen Profit aus dem Atlantischen Dreieckshandel zu ziehen.

Die Brandenburgisch-Afrikanische Compagnie existierte bis zum Jahr 1717. Im Jahr 1717 verkaufte Friedrich Wilhelm I. von Preußen, auch bekannt als der "Soldatenkönig", die verbleibenden Besitztümer und Rechte der Compagnie an die Niederländische Westindien-Kompanie. Dieser Verkauf markierte das Ende der Brandenburgisch-Afrikanischen Compagnie als eigenständige Handelsgesellschaft.

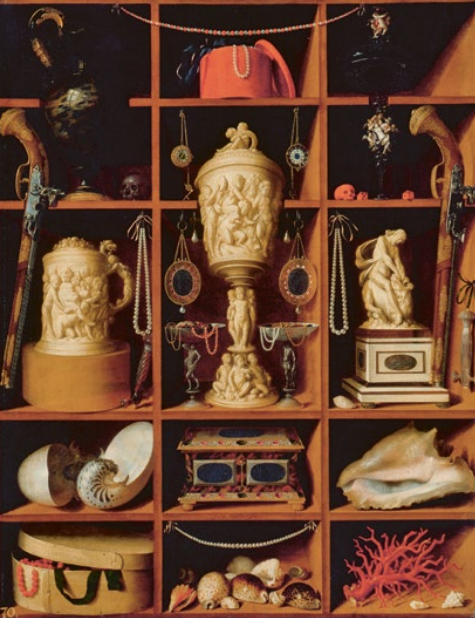

Das Gemälde Kunstkammerregal, erstellt um das Jahr 1666 von Georg Hainz, einem Stilllebenmaler aus Hamburg, präsentiert eine beeindruckende Sammlung wertvoller Objekte in einem Regal mit insgesamt 15 Fächern. Diese Objekte sind aus einer Vielzahl kostbarer Materialien gefertigt und spiegeln die Kunstfertigkeit und den Reichtum der Zeit wider.

In den 15 Fächern des Regals sind Schätze aus geschnittenen Halbedelsteinen, darunter eine auffällige Karaffe aus Achat, sowie kunstvoll drapierte Perlen- und Korallenketten zu bewundern. Auch zwei Pistolen sind vor dem Regal platziert, wodurch der räumliche Effekt des Gemäldes verstärkt wird. Schalen, Pokale und Statuetten erscheinen in diesem Kunstwerk als eigenständige Kunstwerke, die die Handwerkskunst und den Reichtum der Zeit präsentieren. Besonders beeindruckend ist ein großer Elfenbeinpokal mit Deckel in der Mitte des Regals, ein Werk von Joachim Henne, einem angesehenen Elfenbeinschnitzer des Barock. Dieser Pokal zeigt Szenen eines Bacchanals, bei dem Putten den Wein-Gott Bacchus feiern. Die unteren Fächer sind äußerst detailliert und präsentieren Naturalien wie Muscheln.

Die Maltechnik, die in diesem Gemälde angewendet wurde, erzeugt einen trompe-l'œil-Effekt (französisch für "täusche das Auge") , bei dem die dargestellten Objekte so realistisch wirken, dass sie fast aus dem Bild zu treten scheinen. Dieser Realismus vermittelt den Eindruck, dass die Objekte Teil einer tatsächlichen Sammlung waren, obwohl die genaue Herkunft dieser Sammlung bis heute nicht eindeutig nachgewiesen werden konnte.

Das Kunstkammerregal offenbart auch eine tiefere Bedeutung, die typisch für die Kunst des Barock ist. Viele der dargestellten Objekte sind Symbole für die Vergänglichkeit des Lebens (Vanitasmotive), einschließlich Totenköpfen und Taschenuhren. Dieses Spiel zwischen weltlichen Genüssen und der Erinnerung an die menschliche Vergänglichkeit spiegelt die dualistische Natur des Barockzeitalters wider.

Die tatsächliche Kunstkammer von Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg wies ähnliche Schwerpunkte auf wie das im Gemälde dargestellte "Kunstkammerregal". Die "Geschnitzt und Gedrechselten Kunstsachen" (Artificialia) bildeten den Großteil seiner Sammlung, gefolgt von den Naturalia, den seltenen Naturobjekten. Dieses Gemälde bietet Einblicke in die Bedeutung von Sammlungen und die kulturelle Dynamik des 17. Jahrhunderts.

Die auf diesem Gemälde dargestellten Objekte könnten als Naturalia und Artificialia kategorisiert werden. Die darin dargestellten Schätze, darunter exotische Materialien und Kunstgegenstände, können direkt mit den kolonialen Praktiken und dem Versklavungshandel in Verbindung gebracht werden. Somit zeigt das Gemälde nicht nur die ästhetische Schönheit dieser Sammlerstücke, sondern auch die komplexe Geschichte ihrer Herkunft und ihrer Rolle im Kontext des Kolonialismus des 17. und 18. Jahrhunderts.

Der Elfenbeinpokal mit Deckel: ein Meisterwerk von Joachim Henne im Barockstil

- Künstler: Joachim Henne, einer der führenden Elfenbeinschnitzer des Barock.

Entstehungszeitraum: 1663-1665.

- Der Pokal erzählt die Geschichte eines Putten-Bacchanals:

Die Darstellung zeigt Putten, die an einem Gelage des Weingottes Bacchus teilnehmen.

Bacchus, der Gott des Weins, ist hier inmitten eines Trinkgelages zu sehen, umgeben von verspielten Putten.

- Die rückseitige Szene des Pokals:

Auf der Rückseite des Pokals befindet sich eine faszinierende Szene, die auf einem Elfenbeinhumpen auf der linken Seite des Pokals reproduziert ist.

In dieser Szene stützen Putten den betrunkenen Bacchus.

Die Geschichte der Perlen

- Nach der gewaltsamen Invasion der Spanier in Südamerika wurden Perlen von dort nach Europa exportiert.

- An der Nordküste des heutigen Venezuelas, insbesondere in der Nähe der Insel Margarita, lockten reiche Austernbänke die Spanier an.

- Später begannen auch die Niederländer, an der Südwestküste Indiens, der sogenannten Coromandelküste, Perlen zu fischen, was zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der einheimischen Bevölkerung führte.

- Während des 17. und 18. Jahrhunderts begannen Wissenschaftler, sich für Nautilusmuscheln zu interessieren. Die Gehäuse wurden aufgrund ihrer ungewöhnlichen Struktur und Form in wissenschaftlichen Studien und Sammlungen verwendet. Die Untersuchung dieser Muscheln trug zur Entwicklung des Wissens über Mollusken und zur Erforschung der Tierwelt bei.

- Der Nautilus wurde unter verschiedenen Bezeichnungen geführt, darunter Muschel, Schnecke, Perle und Perlmutter, was auf die Vielschichtigkeit seiner Bedeutung hinweist. Es war nicht nur aufgrund seiner exotischen Herkunft, Größe und Schönheit begehrt, sondern auch wegen seiner perfekten logarithmischen Spirale, die zu dieser Zeit das Interesse von Naturforschern weckte.

Die Schmuckdose unterhalb des Elfenbeinbechers

- Material: Schildpatt, verziert mit Lapislazuli, welches aus dem heutigen Afghanistan stammt.

- Historischer Kontext: Schildpatt wurde im 17. Jahrhundert oft verwendet, um Möbel zu furnieren.

- Ursprung: Das Schildpatt stammt von den Rückenschalen der Schildkröten, die in den tropischen Gewässern beheimatet sind, höchstwahrscheinlich aus dem Roten Meer oder dem Indischen Ozean.

Die Geschichte der Kaurimuscheln

- Die Kaurimuscheln wurden in Bengalen als Zahlungsmittel im Sklavenhandel eingesetzt.

- Die Niederländische Ostindien-Kompanie verkaufte Kaurimuscheln von den Malediven an die Niederländische Westindien-Kompanie.

- Letztere nutzte diese Muscheln im Sklavenhandel an der Küste Westafrikas.

- Auch rote Korallen aus Italien in Form von Ketten wurden als Zahlungsmittel im Sklavenhandel verwendet.

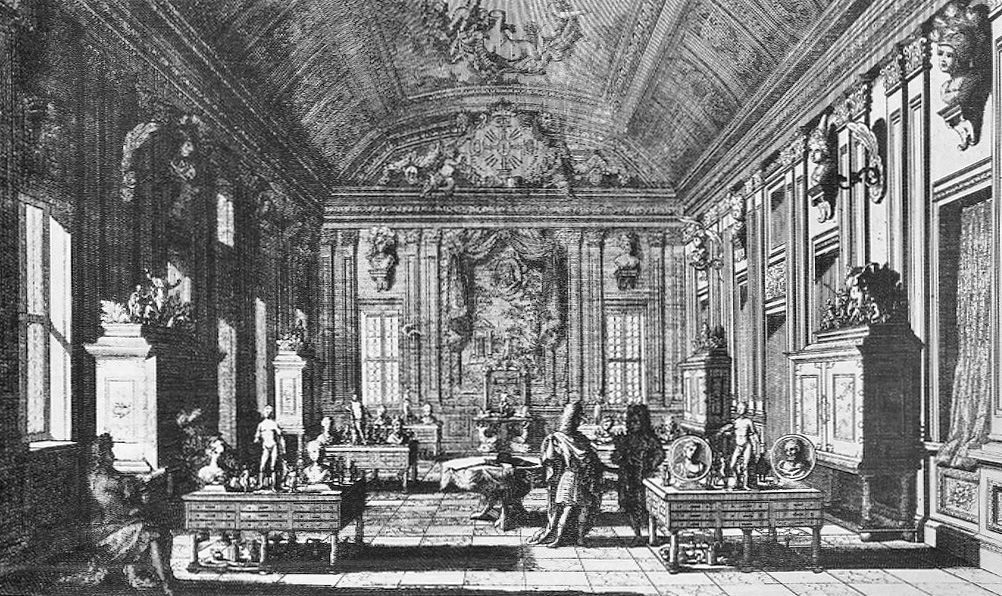

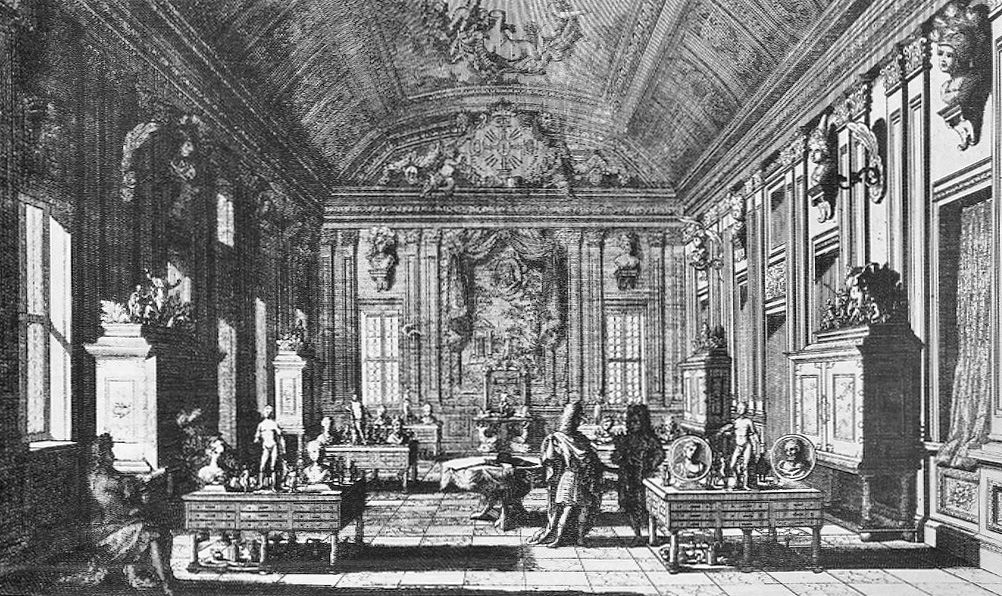

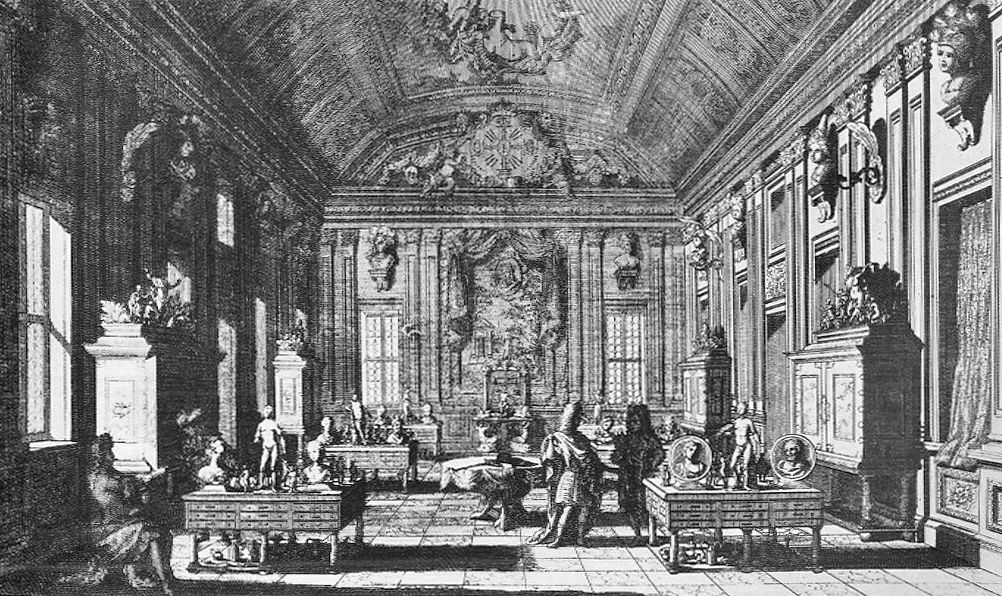

Die brandenburgisch-preußische Kunstkammer im 17. und 18. Jahrhundert

Die ältesten bekannten Aufzeichnungen über den Inhalt der Brandenburg-Preußischen Kunstkammer stammen aus zwei Inventaren während der Herrschaft von Kurfürst Joachim Friedrich. In diesen Inventaren, die als Kunstkammer bezeichnet wurden, wurden eine Vielzahl von Objekten erfasst. Diese Objekte umfassten hauptsächlich kunstvoll gestaltete Naturalien, einige wissenschaftliche Geräte (Scientifica) sowie menschengemachte Kunst- und Gebrauchsgegenstände (Artificialia). Ein Großteil der etwa 1900 Sammlungsstücke bestand aus Silber- und Goldgegenständen wie Bechern, Bestecken, Figuren und Tieren. Die übrigen Objekte waren kunstvoll verarbeitete Naturmaterialien wie Straußeneier, Schnecken, Korallen und Bernstein.

Während des Dreißigjährigen Krieges wurde die Sammlung fast vollständig zerstört. Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg (reg. 1640-1688) unternahm anschließend Anstrengungen, um die Sammlung wieder aufzubauen. Er konzentrierte sich auf Zeichnungen, Gemälde, Skulpturen, Antiken, Münzen, asiatische Artefakte, Naturkundeobjekte und Waffen. Diese Sammlungsstücke waren an verschiedenen Orten untergebracht, darunter die Kunst- und Naturalienkammer, das Raritätenkabinett, die Bibliothek, die Privaträume des Kurfürsten und verschiedene Gärten in Berlin, Potsdam, Kleve und Oranienburg. Friedrich Wilhelm erstellte auch ein Verzeichnis seiner Sammlung antiker Münzen, das etwa 4900 Objekte umfasste.

Die Kunstkammer wurde unter Friedrich I./III. (reg. 1688-1713) im neu ausgebauten Stadtschloss untergebracht. Das Mezzaningeschoss des Schlosses beherbergte den Rittersaal und die Sammlungen der "Antiken-, Kunst- und Naturalienkammer", die kunstvoll gestaltet waren und außergewöhnliche Sammlungsobjekte zeigten. Diese Sammlungen wurden auch als politische Instrumente genutzt, um Allianzen zu festigen und politische Ziele zu unterstützen. Später, unter Friedrich Wilhelm I. (reg. 1713-1740), wurden Teile der Naturalien- und Instrumentensammlung der Kunstkammer an die Sozietät der Wissenschaften übertragen. Außerdem ließ er 319 der größten Goldmedaillen aus dem Münz- und Antikenkabinett einschmelzen, um die Staatsfinanzen zu stabilisieren.

Im 17. Jahrhundert wurden die Objekte in der Berliner Kunstkammer zunächst nach ihrer Darstellung und materiellen Beschaffenheit geordnet, was in Inventaren und Listen festgehalten wurde. Später erfolgte die Ordnung nach verschiedenen Kategorien, was zu einer numerischen und abstrakten Ordnung führte und den holistischen Ansatz überlagerte.

Die Sammlungsstücke hatten sowohl einen praktischen als auch repräsentativen Zweck und wurden bei Staatsbesuchen und feierlichen Anlässen verwendet. Die Kunstkammer diente der Herrschaftsrepräsentation, dem wissenschaftlichen Studium und der Unterhaltung. Sie war in verschiedenen Flügeln des Schlosses untergebracht, darunter der Apothekenflügel für naturgeschichtliche Objekte und der Spreeflügel für Antiken und Kunstgegenstände.

Die Kunstkammer wurde 1798 der Leitung der Akademie der Wissenschaften unterstellt. Die erhaltenen Objekte der Kunstkammer sind heute in verschiedenen Museen verteilt.

Einige Objekte der brandenburgisch-preußischen Kunstkammer des 17. und 18. Jahrhunderts

Prunkgefäß aus Zebuhorn

Auf einem Sockel, der aus ineinander verschlungenen Meereskreaturen besteht, befindet sich ein Paar, bestehend aus einem Mann im Feder-Schurz und einer Frau mit textiler Drapierung. Beide haben europäische Gesichtszüge und umarmen sich vor dem Gefäß, dessen kornförmiger Körper mit weiteren kämpfenden "Bestien" reliefiert ist. Die Komposition wird von einer sitzenden Figur mit einem Sonnenschirm gekrönt.

In der frühen Neuzeit waren Objekte aus seltenen Materialien außereuropäischer Herkunft bei Sammlern sehr beliebt, da sie Natur und Kunst, Exotisches und Heimisches miteinander vereinten. Aufgrund der kunstvollen Verarbeitung durch europäische Goldschmiede oder Drechsler wurden Kompositobjekte aus Elfenbein, Nautilus oder Rhinozeroshorn im 19. Jahrhundert im Kontext der Kunstgewerbebewegung geschätzt. Das Prunkgefäß aus Zebuhorn zeigt in seiner Ikonografie "afrikanische" Allegorien, die auf den geografischen Ursprung des Materials hinweisen, dessen genauer Herkunftskontext heute nicht mehr bekannt ist. Es wurde in Süddeutschland bearbeitet und gelangte 1702 in die Kunstkammer.

Der Nautiluspokal mit Neptun und Sirenen-Schaft

Neptun, in silbervergoldeter Form, auf einem Seeungeheuer reitend, thront auf dem spiraligen Nautilusgehäuse, das bis auf die Perlmuttschicht freigelegt ist. Der Fuß des Pokals ist mit reliefverzierten Elementen und zweischwänzigen Sirenen gestaltet. Ein hundeartiges Fabelwesen ziert die Lippenbucht des Gehäuses. Kleine Insekten, Schnecken und Früchte sind auf dem Fuß eingetrieben, und eine Montierung mit Edelsteinen verbindet das Gehäuse und den Schaft.

Der Nautiluspokal repräsentiert die Verbindung von Natur und Kunst und zeigt die Vielfalt der Gestaltung von Nautilusgehäusen. Diese Objekte hatten verschiedene Phasen der Bedeutung, darunter in Kunst- und Wunderkammern, im 16. und 19. Jahrhundert sowie in der Gegenwart.

Die Nautilusgehäuse wurden bis zum Ende des 15. Jahrhunderts aus dem Orient nach Europa gebracht, insbesondere über Handelsrouten nach Portugal im 16. Jahrhundert. Mit der Gründung der Niederländischen Ostindien-Kompanie (VOC) im Jahr 1602 gelangten immer mehr exotische Waren in den Westen, darunter auch der Nautilus. Amsterdam wurde zum Hauptumschlagplatz für diese Kuriositäten in Europa. In dieser Zeit wurde auch für die Brandenburgisch-Preußische Kunstkammer in Holland eingekauft, und es wurde ein Budget für den Erwerb von Kunstschätzen und Raritäten beantragt.

Diese Nautilusobjekte hatten verschiedene Verwendungen, darunter als Pokale, Kannen und Gießgefäße. Die Brandenburgisch-Preußische Kunstkammer hatte ebenfalls Nautilusobjekte. Das Inventar von 1605 listet einige auf, darunter große indische Perlen-Schnecken, die kunstvoll bearbeitet und mit Silber verziert waren. In dieser Zeit wurde die Kunstkammer als eine Art Schatzkammer angesehen, in der der Nautilus Pracht und Reichtum symbolisierte.

Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts wurden in den Quellen der Kunstkammer kaum noch Nautilusgehäuse und -gefäße erwähnt. Die drei Perlenschnecken aus dem Inventar von 1685 wurden als zerbrochen markiert und vermutlich ausgesondert. Die Faszination für diese Objekte führte jedoch dazu, dass sie später erneut in die Sammlungen aufgenommen wurden.

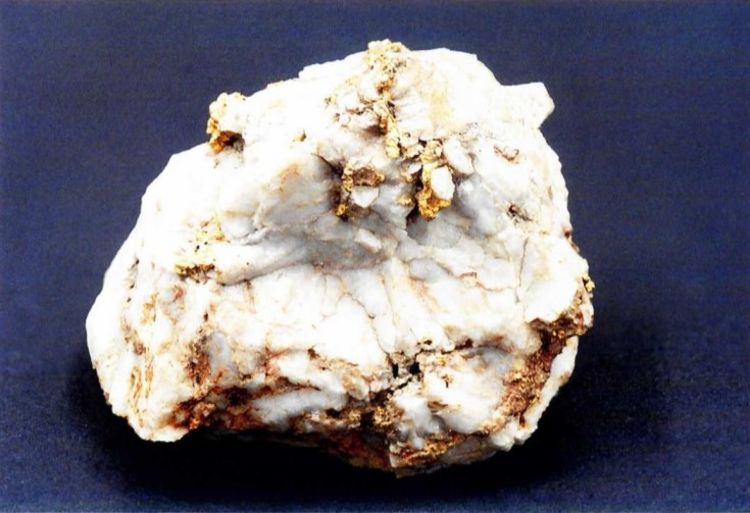

Die Goldstufe aus Sumatra

In der Berliner Kunstkammer gab es einst eine beeindruckende Sammlung von wertvollen Gegenständen, darunter Mineralien von großem materiellem Wert. Das herausragendste Stück war eine Goldstufe aus Sumatra, ein weißer Quarz mit Goldadern, die 1,273 Kilogramm wog und heute noch in einer Sicherheitsvitrine in einem Museum präsentiert werden würde. Dieses Objekt repräsentiert nicht nur die Faszination für exotische Schätze im Europa des 17. Jahrhunderts, sondern auch die kolonialen Aktivitäten und die Auswirkungen von Kriegen in späteren Jahrhunderten.

Die Goldstufe stand symbolisch für die Ambivalenz des Bergbaus, der sowohl positive als auch negative Auswirkungen hatte.

Im 17. Jahrhundert kamen deutsche Söldner, Kaufleute und Bergleute auf Sumatra im Dienst der Niederländischen Ostindien-Kompanie (VOC) an und berichteten von den Schätzen der Region. Die Goldstufe kam in den Besitz des brandenburgischen Kurfürsten Friedrich III. und wurde im Inventar von 1694 erstmals verzeichnet.

Mineralproben wie die Goldstufe aus Sumatra hatten Bedeutung über die Kunstkammer hinaus, da sie als Belege für reiche Vorkommen dienten. Gold war ein wichtiges Zahlungsmittel im Handel mit indischen Textilien, daher interessierten sich europäische Kaufleute für die Vorkommen auf der Insel. Die VOC versuchte, Gold selbst abzubauen, stieß jedoch auf Herausforderungen, und Elias Hesse (ein deutscher Forschungsreisender des 17. Jahrhunderts) zweifelte sogar an der Herkunft der Berliner Goldstufe aus den von der VOC betriebenen Minen.

In der Goldstufe wird der Glanz von Luxusgütern und die Hoffnung auf natürliche Ressourcen zusammengefasst. Es zeigt auch die tragischen Folgen des VOC-Abbaus auf Sumatra, darunter verlorene Leben von Einheimischen und Zwangsarbeiter.

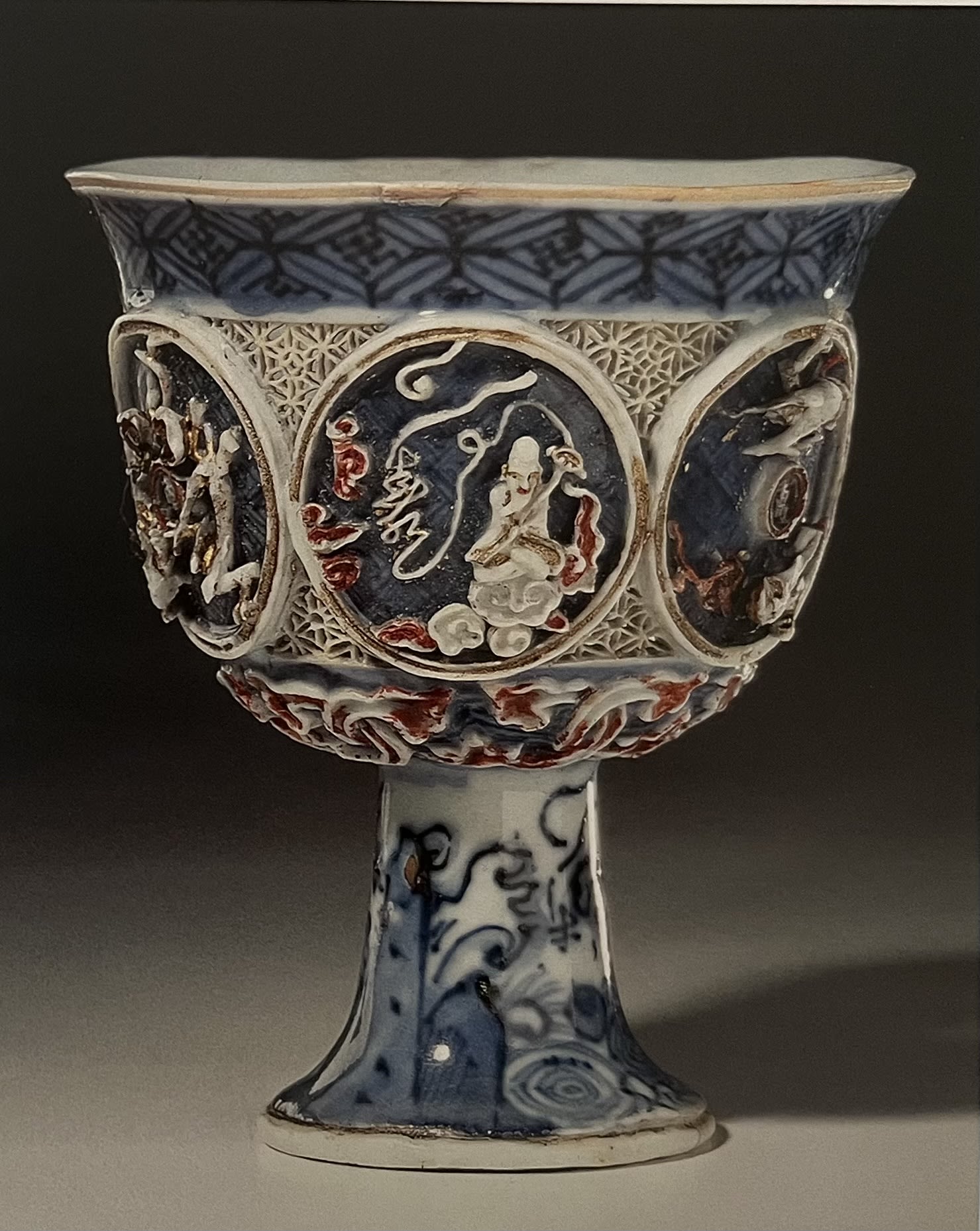

Chinesischer Kelch

Der um 1700 nach Berlin gelangte Bestand umfasste verschiedene Kunstgegenstände, darunter Porzellangefäße, Figuren und einen chinesischen Kelch aus dem 17. Jahrhundert. Diese wurden als hochbedeutend und einzigartig betrachtet und typische Kunstkammerobjekte. Der Bestand enthielt auch kunstvoll gestaltete Gefäße aus wertvollen Materialien wie Rhinozeroshorn und Jade, sowie Lackarbeiten, die für den Export nach Europa hergestellt wurden. Zusätzlich gab es Automaten aus China und japanische Lackgetäße, die für den heimischen Markt produziert wurden und eine Besonderheit in den Kunstkammern dieser Zeit darstellten.

Abb. 4: Georg Pfründt (Umkreis): Prunkgefäß aus Zebuhorn, Ende 17. Jahrhundert - Staatliche Museen zu Berlin - Kunstgewerbemuseum

Abb. 4: Georg Pfründt (Umkreis): Prunkgefäß aus Zebuhorn, Ende 17. Jahrhundert - Staatliche Museen zu Berlin - Kunstgewerbemuseum

Abb. 5: Nautiluspokal mit Neptun und Sirenen-Schaft, Kunstgewerbemuseum der Staatlichen Museen zu Berlin

Abb. 5: Nautiluspokal mit Neptun und Sirenen-Schaft, Kunstgewerbemuseum der Staatlichen Museen zu Berlin

Abb. 6: Cornelis van Bellekin (vermutlich): Nautilusschale mit Schwarzgravur-Darstellungen, um 1660, MfN Berlin

Abb. 6: Cornelis van Bellekin (vermutlich): Nautilusschale mit Schwarzgravur-Darstellungen, um 1660, MfN Berlin

Abb. 7: 96, 2 Gramm schwere Goldstufe aus Australien (MfN Min 2000/7978) aus der Mineralogischen Sammlung des Museums für Naturkunde Berlin

Abb. 7: 96, 2 Gramm schwere Goldstufe aus Australien (MfN Min 2000/7978) aus der Mineralogischen Sammlung des Museums für Naturkunde Berlin

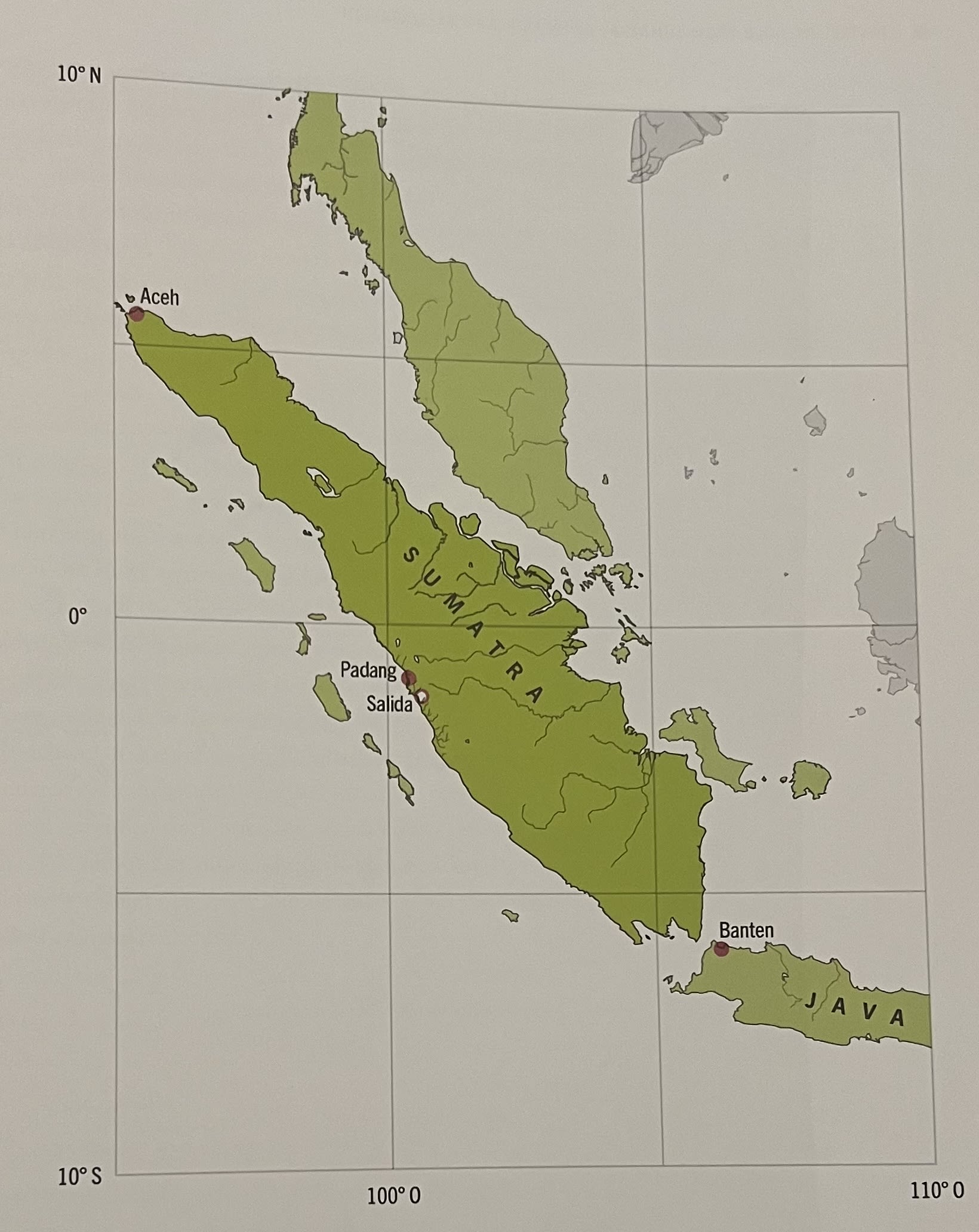

Abb. 8: Lage der Handelsniederlassungen und Bergwerke im Westen Sumatras

Abb. 8: Lage der Handelsniederlassungen und Bergwerke im Westen Sumatras

Abb. 9: Kleiner Kelch mit durchbrochener Wandung, China, 1. Viertel des 17. Jahrhunderts, Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Asiatische Kunst

Abb. 9: Kleiner Kelch mit durchbrochener Wandung, China, 1. Viertel des 17. Jahrhunderts, Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Asiatische Kunst

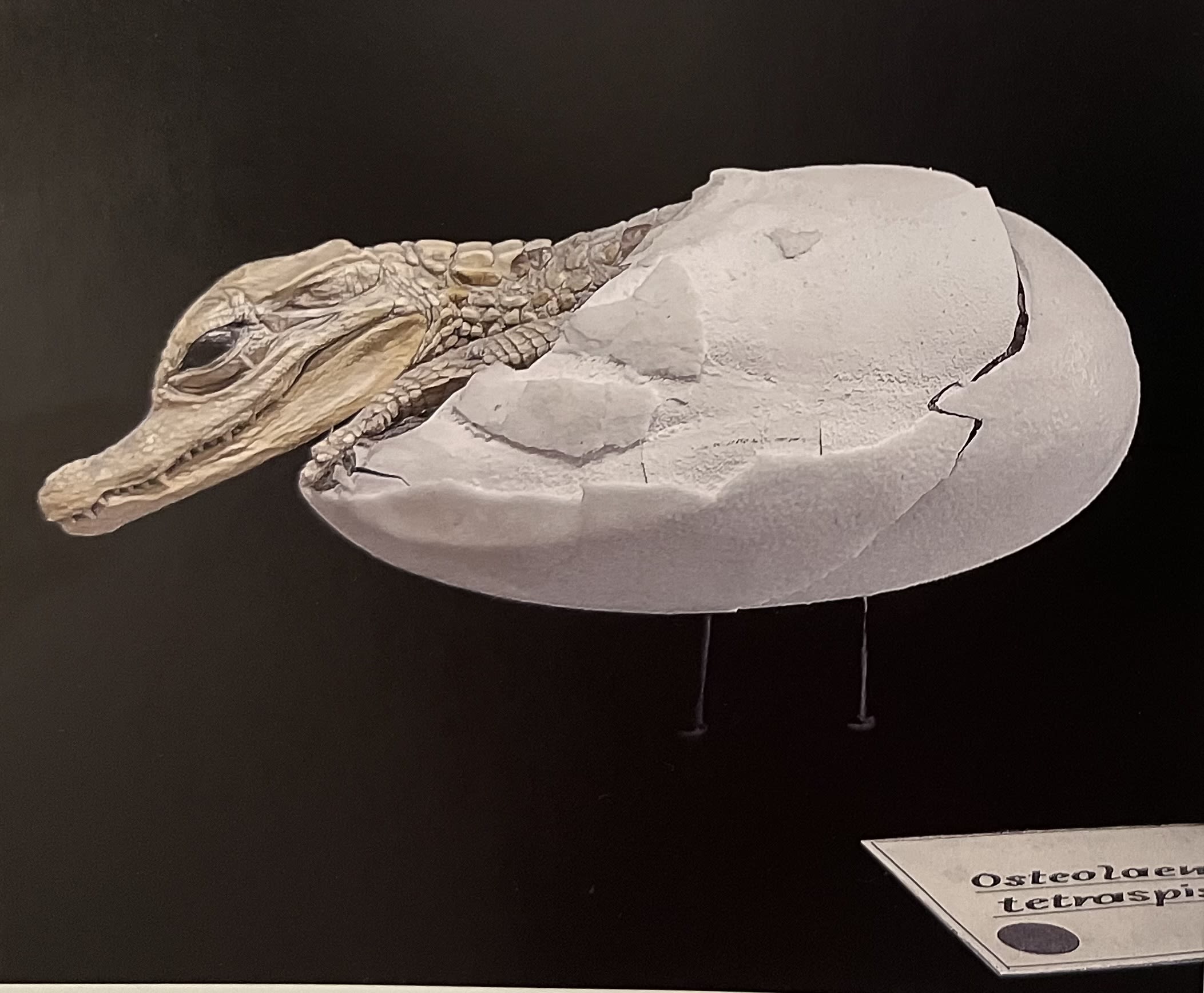

„exotische Raritäten” - Präparat eines kleinen Krokodils, das aus dem Ei schlüpft (Osteolaemus tetraspis)

In frühneuzeitlichen Kunstkammern waren Krokodilpräparate eine gängige Ausstattung. Daher weckte das Angebot von Andreas Bunemann, der aus Ostindien zurückkehrte und mehrere „Crocodillen” zum Verkauf anbot, die zum Teil aus Eiern stammten und teilweise daraus entnommen und balsamiert waren, das Interesse des preußischen Königs.

Das Wissen darüber, dass Friedrich I. Interesse an exotischen Raritäten und "Wundern Gottes in den Produkten der Natur" hatte, schuf Möglichkeiten für Sammler, die ihre Objekte gewinnbringend verkaufen wollten. Ein englischer Arzt, der im Dienst der East India Company in Surat tätig war, bot ihm ebenfalls exotische Naturprodukte an, darunter Bezoare, was die Gelegenheit bot, wertvolle Edelsteine sowie Bezoare von Elefanten, Nashörnern und Schlangen für die Kunstkammer in Berlin zu erwerben.

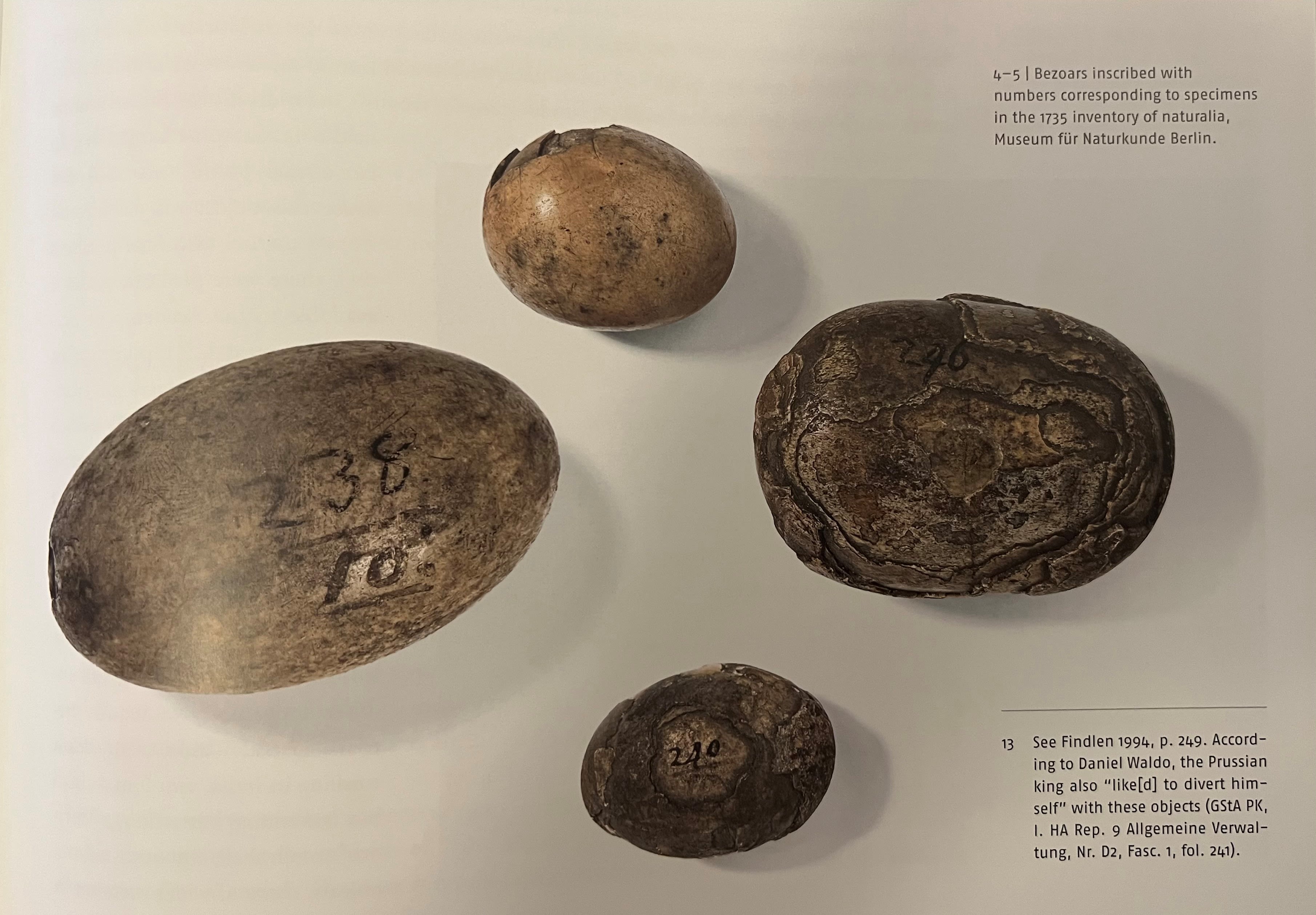

Bezoare - steinartige Gebilde aus unverdauten Tiermageninhalten, die seit der frühen Neuzeit in Kunstkammern eine besondere Bedeutung hatten

Die Bezoare tragen zahlreiche Bedeutungsebenen in sich und wurden als Sammlerstücke in Kunstkammer-Objekten überliefert.

Obwohl sie auf den ersten Blick unscheinbar erscheinen mögen, bergen Bezoare verschiedene Interpretationen wie symbolisches Machtreservoir, wertvolles Handelsobjekt oder kostbare Sammlerstücke. Sie weisen Parallelen zu anderen beliebten Kunstkammer-Objekten wie Molluskenschalen, Korallen und Fossilien auf, insbesondere in ihrer Stabilität und Verwendung als Heilmittel.

Bezoare variierten in Gewicht, Oberflächenbeschaffenheit und Erscheinungsbild, was mit der historischen Definition eines Bezoars im 18. Jahrhundert übereinstimmt. Einige könnten sogar aus königlichen Sammlungen stammen und Bezüge zur Kunstkammer aus dieser Zeit aufweisen.

Der Text beleuchtet auch die Herkunft der Bezoare aus Indien, die über arabische Quellen nach Europa gelangten. Sie wurden als Heilmittel gegen Gifte und Krankheiten geschätzt, was in einer Zeit, in der solche Gefahren weit verbreitet waren, ihre Bedeutung erhöhte. Das vermehrte Vorkommen von Bezoaren durch die Aktivitäten der iberischen Kolonialmächte steigerte das Interesse an diesen Objekten.

Die Wertstellung von Bezoaren in ökonomischer Hinsicht wird durch vereinzelte Informationen aus pharmazeutischen und kaufmännischen Schriften veranschaulicht. Im Preisverzeichnis der Vereinigten Ostindischen Kompanie (VOC) gegen Ende des 17. Jahrhunderts wurden Bezoare mit Preisen zwischen 135 und 275 Gulden angegeben. Der Wert selbst kleiner Affenbezoare wurde mit dem von kostbaren Perlen verglichen, und besonders begehrte Stachelschweinbezoare erzielten mitunter das Vierzigfache ihres Gewichts in Gold. Diese hohen Preise und die damit verbundenen Abgaben für orientalische Bezoare blieben mindestens bis zum Ende des 18. Jahrhunderts bestehen, wie in Almanachen für spanische Kaufleute dokumentiert ist. Schon im 16. Jahrhundert hatten jene, die sich den Erwerb nicht leisten konnten, die Möglichkeit, diese wertvollen Stücke kurzzeitig gegen eine Gebühr zu leihen, um ihren Reichtum und Schutz vor möglichen Gefahren zu demonstrieren.

Bezoare wurden nicht nur wegen ihres ästhetischen Werts geschätzt, sondern vor allem aufgrund ihrer zugeschriebenen Heilkräfte und des begrenzten Wissens über ihre Herkunft und Entstehung. Sie waren kostspielig und ihre Preise blieben hoch.

Zusätzlich zu ihrer antidotischen Wirkung wurden Bezoaren auch weitere Heilkräfte zugeschrieben, und sie galten als Allheilmittel gegen eine Vielzahl von Krankheiten. In medizinischen Publikationen wurden Geschichten über Heilungen durch Bezoare verbreitet, was das Interesse an diesen "Wunderdrogen" weiter befeuerte. Sie spielten eine bedeutende Rolle in der medizinischen Praxis und wurden in pulverisierter Form in Apotheken verkauft sowie in Rezepten für häusliche Heilmittel verwendet.

Abb. 10: Präparat eines kleinen Krokodils, das aus dem Ei schlüpft (Osteolaemus tetraspis), 19. Jahrhundert, Freie Universität Berlin - Institut für Biologie/Zoologie

Abb. 10: Präparat eines kleinen Krokodils, das aus dem Ei schlüpft (Osteolaemus tetraspis), 19. Jahrhundert, Freie Universität Berlin - Institut für Biologie/Zoologie

Abb. 11: Bezoar mit Nummer 145, Museum für Naturkunde Berlin, Säugetiersammlung

Abb. 11: Bezoar mit Nummer 145, Museum für Naturkunde Berlin, Säugetiersammlung

Abb. 12: Mit Nummern gekennzeichnete Bezoare, die mit entsprechenden Stücken aus dem Verzeichnis der Naturalien von 1735 korrespondieren, Museum für Naturkunde Berlin

Abb. 12: Mit Nummern gekennzeichnete Bezoare, die mit entsprechenden Stücken aus dem Verzeichnis der Naturalien von 1735 korrespondieren, Museum für Naturkunde Berlin

Abb. 13: Kunsthandwerklich bearbeiteter Bezoar, Goa, 17. Jahrhundert, Kunsthistorisches Museum Wien

Abb. 13: Kunsthandwerklich bearbeiteter Bezoar, Goa, 17. Jahrhundert, Kunsthistorisches Museum Wien

Literaturverzeichnis:

Becker, Marcus et al. (Hg.): Die Berliner Kunstkammer. Sammlungsgeschichte in Objektbiografien vom 16. bis 21. Jahrhundert. Michael Imhof Verlag, Petersberg 2023 .

Bloch, Peter; Hildebrand, Josephine (Hg.): Die Brandenburgisch-Preußische Kunstkammer. Eine Auswahl aus den alten Beständen. Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Berlin 1981.

Fischbacher, Thomas: Rüst-, Kunst- und Wunderkammern am Hof von Berlin/Cölln von 1603 bis 1793. 2018. Online verfügbar unter: http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2018/6041 [Letzter Zugriff: 16.08.2023].

Heres, Gerald: Der Neuaufbau des Berliner Antikenkabinetts im Jahre 1703. In: Beck, H. et al. (Hg.): Antikensammlungen im 18. Jahrhundert. Gebr. Mann Verlag, Berlin 1981, S. 187-198.

Leliveld, Constantijn Johannes: Kunstkammerregal. In: Generaldirektion der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (Hg.): SCHLÖSSER. PREUSSEN. KOLONIAL. ORTE, BIOGRAFIEN UND SAMMLUNGEN. Ein Handbuch. Sandstein, Berlin 2023.

Segelken, Barbara: Bilder des Staates. Kammer, Kasten und Tafel als Visualisierungen staatlicher Zusammenhänge. Akad.-Verlag, Berlin 2010.

Vieregg, Hildegard: Vorgeschichte der Museumspädagogik. Dargestellt an der Museumsentwicklung in den Städten Berlin, Dresden, München und Hamburg bis zum Beginn der Weimarer Republik. Museen - Geschichte und Gegenwart Bd. 2, Lit Verlag, Münster, Hamburg 1991.

Abbildungsnachweise:

Abb. 1: Leliveld, Constantijn Johannes: Kunstkammerregal. In: Generaldirektion der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (Hg.): SCHLÖSSER. PREUSSEN. KOLONIAL. ORTE, BIOGRAFIEN UND SAMMLUNGEN. Ein Handbuch. Sandstein, Berlin 2023, Abb. 1, S. 111.

Abb. 2: Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg / Anders, Jörg P. (1970-1999) (CC BY-NC-SA)

Abb. 3: Becker, Marcus et al. (Hg.): Die Berliner Kunstkammer. Sammlungsgeschichte in Objektbiografien vom 16. bis 21. Jahrhundert. Michael Imhof Verlag, Petersberg 2023, Abb. 3 , S. 81.

Abb. 4: Becker, Marcus et al. (Hg.): Die Berliner Kunstkammer. Sammlungsgeschichte in Objektbiografien vom 16. bis 21. Jahrhundert. Michael Imhof Verlag, Petersberg 2023, Abb. 4, S. 151.

Abb. 5: Becker, Marcus et al. (Hg.): Die Berliner Kunstkammer. Sammlungsgeschichte in Objektbiografien vom 16. bis 21. Jahrhundert. Michael Imhof Verlag, Petersberg 2023, Abb. 1 , S. 247.

Abb. 6: Becker, Marcus et al. (Hg.): Die Berliner Kunstkammer. Sammlungsgeschichte in Objektbiografien vom 16. bis 21. Jahrhundert. Michael Imhof Verlag, Petersberg 2023, Abb. 3, S. 249.

Abb. 7: Becker, Marcus et al. (Hg.): Die Berliner Kunstkammer. Sammlungsgeschichte in Objektbiografien vom 16. bis 21. Jahrhundert. Michael Imhof Verlag, Petersberg 2023, Abb. 3 , S. 65.

Abb. 8: Becker, Marcus et al. (Hg.): Die Berliner Kunstkammer. Sammlungsgeschichte in Objektbiografien vom 16. bis 21. Jahrhundert. Michael Imhof Verlag, Petersberg 2023, Abb. 6, S. 67.

Abb. 9: Becker, Marcus et al. (Hg.): Die Berliner Kunstkammer. Sammlungsgeschichte in Objektbiografien vom 16. bis 21. Jahrhundert. Michael Imhof Verlag, Petersberg 2023, Abb. 7, S. 153.

Abb. 10: Becker, Marcus et al. (Hg.): Die Berliner Kunstkammer. Sammlungsgeschichte in Objektbiografien vom 16. bis 21. Jahrhundert. Michael Imhof Verlag, Petersberg 2023, Abb. 4 , S. 156.

Abb. 11: Becker, Marcus et al. (Hg.): Die Berliner Kunstkammer. Sammlungsgeschichte in Objektbiografien vom 16. bis 21. Jahrhundert. Michael Imhof Verlag, Petersberg 2023, Abb. 1 , S. 101.

Abb. 12: Becker, Marcus et al. (Hg.): Die Berliner Kunstkammer. Sammlungsgeschichte in Objektbiografien vom 16. bis 21. Jahrhundert. Michael Imhof Verlag, Petersberg 2023, Abb. 4-5, S. 103.

Abb. 13: Becker, Marcus et al. (Hg.): Die Berliner Kunstkammer. Sammlungsgeschichte in Objektbiografien vom 16. bis 21. Jahrhundert. Michael Imhof Verlag, Petersberg 2023, Abb. 6, S. 104.